第8話 我が家の護り刀

| 執筆者 : 松原 武徳 |

|

|

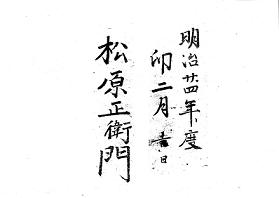

今回の第八話は「我が家の護り刀」と題して、岐阜県羽島郡岐南町にお住まいの松原武徳さんにご執筆いただきました。

|

| 執筆者 : 松原 武徳 |

|

|

今回の第八話は「我が家の護り刀」と題して、岐阜県羽島郡岐南町にお住まいの松原武徳さんにご執筆いただきました。

|

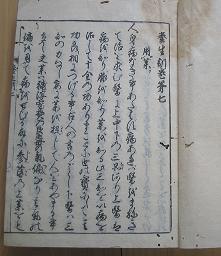

かなり古くから、わが家の縁者は勿論、近隣からも松原家には護り刀があると言い伝えられてきた。 それに対して、代々の当主が相応の配慮をしてきた。 なかでも、戦前の昭和10年代の軍部からの厳しい刀の供出令に対して、考えに考えて、周辺の何本かの刀を供出し、大事な伝家の宝刀である次の刀などを何とか守りきった其の時の第10代当主弘道の労苦を多としたい。

1) 伝家の刀類(松原家長屋門文物図録参照) 太刀 銘宗近 山城 平安時代 刀 銘兼元 濃洲関 室町時代 刀 銘祐定 備前長船 戦国時代 脇差 銘貞宗 相模 戦国時代 短刀 銘兼道 濃洲関 戦国時代 鎧通し 銘正宗 相模 戦国時代

2)護り刀の由来 当松原家が江戸時代を通して、美濃の葉栗郡薬師寺村の庄屋を勤めてきたのは古文書などにより事実であるが、いずれにしても百姓の位置付けである。その百姓が前記の刀類を保持するに到った経緯は詳らかではない。 確度が高い謂れは、犬山城の成瀬候の一族の武家と当松原家との縁組がなされ、その際の婿引き出物として伝来したと言うことである。 護り刀としては、直接的には太刀宗近を伝家の宝刀として指してきた。 有難いことに、当家は久しいこの方、火災も盗難にもあったことがなく、感謝している次第である。

3)その他 これまでの永い時期のなかで、刀類の管理が不十分なときもあったが、ここ近年は研ぎなどの整備も進めた。 教育委員会のご指導のもと、他の伝来の文物の整理とあわせて、刀類の展示もはたすこととなった。 末永く子孫に伝えられるように意を用いていきたい。

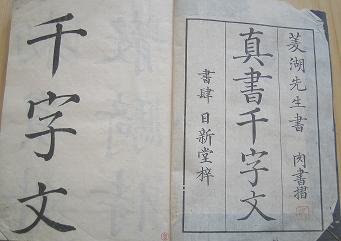

【松原家長屋門文物図録より】

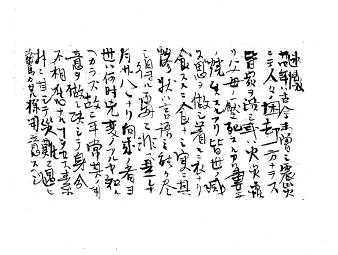

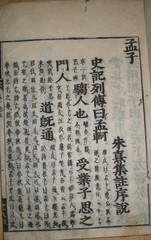

「述懐 二十四年ハ古今未曾有之震災ニテ人々ノ困却一方ナラス皆ヲ潰シ…世ハ何時凶変ノアルヤ知ルヘカラズ故ニ平常ノ用意ヲナシ決シテ身分不相ナル事ヲセス…」 Instruction - In 1891 the strongest earthquake caused a disaster. People lost their houses.…We never know when a disaster happens. We must prepare for unexpected things. We mustn’t waste.…

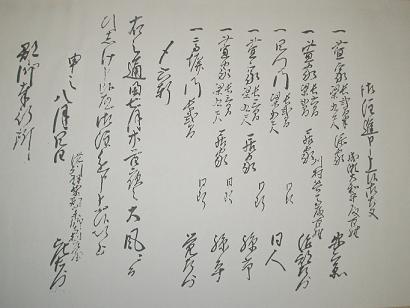

御注進申し上候御事 一、萱家 長弐間半 添家 成瀬大和守殿百姓 安兵衛 … 夜之大風によりひしゃけ申し御座御注進申し上げ候… 薬師寺庄屋 庄左衛門 郡御奉行所 Report to the public office 1. Farmer named Yasube's 4.5-meter-long house with thatched roof … Those houses were broken by the typhoon. Yakushiji village head Shozaemon

名古屋支部 松原 武徳